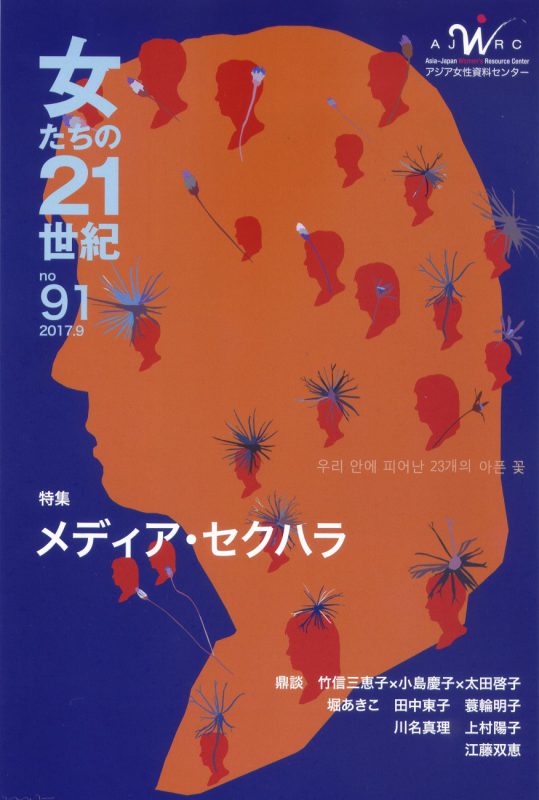

特別公開「女たちの21世紀」メディア・セクハラ特集号【総論】「女性が輝く」政策の不都合な真実

2017/10/02*「女たちの21世紀」No.91【特集】メディア・セクハラ に掲載した「【総論】『女性が輝く』政策の不都合な真実」(竹信三恵子)を特別にウェブ公開します。

【総論】「女性が輝く」政策の不都合な真実

竹信三恵子

私たちの周りで、奇妙なことが起きている。女性たちに性役割を強制するかのようなCM動画が相次ぎ、批判を浴びて「炎上」すると渋々引っ込められるが、性懲りもなく新手が登場してまた「炎上」する。しかも、そうした発信に、民間企業だけでなく、公共的な存在だったはずの自治体から大学までが加わる――。これは、ネットというメディアを通じて間断なく性役割の押し付けが流され続け、女性の生活環境が否応なしに脅かされる官民一体の「メディア・セクハラ」と呼んでいい現象ではないのか。

生活領域での環境型セクハラ

男女雇用機会均等法では「セクハラ」(セクシュアル・ハラスメント)は次のように定義されている。

「職場において行われる性的な言動で女性労働者の対応によりその労働条件につき不利益を受けること、またはその性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」

定義の前半は、上司や先輩から性的な要求を受け、断ると不利益をこうむるという対価を伴うため「対価型セクハラ」と呼ばれている。後半は、性的な発言やポスターなどで働く環境が害され、安心して働き続けられなくなるという意味で「環境型セクハラ」と呼ばれる。今回の一連のCM動画は、労働環境を侵すものではないという点で均等法的な意味でのセクハラとは言えない。だが、SNSが女性にとって日常的なメディアとなったなかで、「お母さんは子どものために耐えなさい」「女の子はおバカだから男の人の言うことを聞きなさい」と言わんばかりのメッセージが、否応なしに、執拗に生活領域に侵入してくる状態は、一種の生活環境での「環境型セクハラ」と言っていい。SNSは同時に、個人が発信しやすいメディアでもある。だから、女性たちからは、「それは嫌だ」との発信が相次いだ。それが「炎上」だった。

都合のいい「活躍女性」像

「炎上」に加わった女性たちは何に怒っていたのか。

たとえば、2014年に話題になった味の素のCM動画は、一見、働く母たちへの応援メッセージのようにも見える。ここでは、保育園の送り迎えも夕食の支度もすべて担いつつ、懸命に会社で働く母が登場する。その遠景にちらりとパソコンをたたいているらしき夫が映り、すぐに消える。背景には、「ご飯を作るのはお母さんたちが大昔からずっとやってきたこと」という意味の歌が流され続ける。「お母さんがすべきことを、現代の女性は男性並みに働きながらこなしている、エライ!」というわけだ。

だが、現実にこうした役割を担わされている働く母たちの多くは、何もしない夫を横目に、なぜ自分だけが二重の負担を担って孤独に闘わなければならないのかと、ずっと怒りをため込んできた。そんな女性たちは、この動画に、「お母さんというのはそういうものなんだから、あなたも我慢しなさいよ」と訳知り顔で報われない仕事を押し付け続ける「世間」の圧力を感じとってしまう。

いらだちをさらにかき立てたのは、発信者の対応だった。2014年8月8日付朝日新聞の林美子による記事は、味の素の広告部長の「背景の設定が保守的だったかもしれない」というコメントを掲載している。また、大塚食品が配信している「ボンカレー」の「ねえ、お母さん」編で、仕事と家事育児で疲れた女性が自分の母親を思い浮かべて「私はちゃんと、できてるかな」とつぶやく動画への批判について、広報室が「大多数の方には共感頂いたと分析している」と回答したことも紹介している。

女性が、仕事も子育ても黙って一人で担えば保育園の増設はいらず、行政は楽だ。男性社員の労働時間短縮も必要なく、少子化のなかでの労働力調達に役立つので企業はうれしい。その意味で、味の素CMは「保守的」どころか、財政難と少子化に悩む現代社会の要求そのものだ。こうした都合のいい「活躍女性」像によって当事者以外はみな恩恵を被るから、大塚食品のCMが「大多数の方には共感頂いた」のも当然だ。だからこそ、「大多数」から役割を押し付けられる側の女性たちは怒るのだ、ということに発信側は無自覚だ。

官民・大学ぐるみの女性利用

背景にちらつくのは、アベノミクスの柱として掲げられた「女性が輝く」政策だ。

2012年末に誕生した第2次安倍政権下では「女性が輝く」政策が打ち出され、2014年10月10日には「すべての女性が輝く社会づくり本部」が「すべての女性が輝く政策パッケージ」を決定する。その冒頭では次のように趣旨が展開されている。

「すべての女性が輝く社会をつくる。これは、安倍内閣の最重要課題である。女性は社会のあらゆる分野で重要な役割を担っている。『すべての女性が輝く社会』とは、各々の希望に応じ、女性が、職場においても、家庭や地域においても、個性と能力を十分発揮し、輝くことができる社会である」

ここには「女性の人権」や「女性の安心」は登場しない。「重要な役割を担う」ために「個性と能力を十分発揮」する女性がいるだけだ。

こうした政府の方針の下、「女性の役割期待」の大合唱に自治体や大学も唱和したのが、今回の事態の特徴だ。その一つが、2016年、鹿児島県志布志市が公開した、うなぎを少女に擬人化し、これを男性が飼育するという「ふるさと納税」のPR動画「少女U」だ。欧米メディアなどが「多発する日本の女性差別の例」として取り上げ、話題になったが、その記憶も薄れていない翌2017年、今度は宮城県のPR動画が、女性の男性への性的奉仕を示唆した観光客誘致として問題にされ、8月末に中止となった。

批判に対し宮城県知事は2017年7月の定例記者会見で、「可もなく不可もなくというものは関心を呼ばない」「リスクを負ってでも皆さんに見ていただくものをと考えた」と説明した。1999年の男女共同参画社会基本法の制定もあり、自治体には性差別を抑止する責務があるはずだが、知事発言は、そうしたリスクを負ってでも、「関心」を引かなければならないとする考え方が、自治体に生まれていることを示唆している。

本特集では堀あき子が、こうした自治体CMのなかでの「萌えキャラ」の多用について分析している。堀は、「低予算で最大の効果を」という、公共事業にマッチしにくい目標が自治体のなかでよしとされ、低予算で制作可能なイラストによる萌えキャラが注目されているのではないかと指摘する。

小泉改革以来、「民間にできることは民間で」という市場経済重視政策が進み、公共サービスの達成度を官と民で競わせる「市場化テスト」を通じた数値競争が始まった。さらに、まちおこしという自治体間の競争政策も促進され、PRのための予算が取られるようになった。宮城県知事のような「関心」第一主義が広がるなかで、広告業界がこの予算に目を付けたことも、こうしたCMづくりを後押しした。

行政は、「地味でつまらない」かもしれないが公共的な存在としての女性たちに一応の安心感を担保してきた。それが市場主義へと変貌し、そこに、女性は家庭や地域に無償で奉仕すべきだ、といった従来からの「お上」の秩序意識が結びついて予算効率の引き上げに利用されていく状況がうかがえる。

志布志市や宮城県の例は、男女共同参画行政の弱さも浮き彫りにした。男女共同参画担当部署が主流化し、チェック力を発揮できる位置にあれば、このような映像が臆面もなく全国に流れることは防げたかもしれない。

蓑輪明子は、少子化のなかでの学生獲得合戦という競争に勝とうと、性差別的なイメージのCMにまで手を出しつつある地方大学の広報について分析する。ここでは自治体のような「リスクを取っても関心を」という攻めの姿勢より、業者任せの受け身の姿勢が目立ち、「お堅い大学」のイメージを女性の起用によって転換すればいいという安易な業者の方針に歯止めをかけられず、逆にイメージ低下を招く大学の現状が報告される。背景に、女性教員が少なく、女性職員の数は多くても発言権が弱い、大学という世界のジェンダー不均衡がある、という点は、自治体に似ている。また、それが、女性を利用してでも市場化に乗り遅れまいという動きを逆に失敗に終わらせるという皮肉な現象を引き起こしている点も共通している。

オンラインの無法地帯

これらの事態に拍車をかけたのが、SNSという情報空間の拡大だ。

田中東子は、一連の動画配信について、「性のステレオタイプや性別役割分業を押し付ける表現、性の商品化を批判的に検証する研究が、既存のメディアについては進められてきた。にもかかわらず(中略)それらの成果をリセットしてしまうような『オンラインの無法地帯』ともいえる現象」と表現する。

田中は、「女子力」の名の下に女性の商品化を称揚するかのようなルミネや資生堂の「女性応援CM」を引いて、テレビや新聞からはある程度追放された女性差別的表現の「亡霊的回帰」と呼ぶ。だが同時に、視聴者が直接意見を表明しこれを手軽に共有・拡散できるSNS空間は、CMに疑問や怒りを感じる層からの反撃も可能にしたという。ただ、そうした反撃も、メッセージの流通速度が高速化するネット空間のなかで「一瞬の公共圏」として消費されてしまう現状がある。「じっくりと深みのある議論を重ねていく」努力を求める田中の論は、今後のメディアをめぐる女性運動にとって有益だ。

情報空間の変質がはらむ問題点は、川名真理による「ニュース女子」についての分析からも見て取れる。ここでは、若い女性を、無知な聞く側に固定し、エライおじさんが真実を教える、といったジェンダーと年齢による支配関係をテコに、沖縄の反基地運動についてのデマに説得力を持たせようとするこの番組の構図が指摘される。

そうした報道がネット空間にとどまらず、公共性の高い地上波を通じて一般視聴者に垂れ流された例として、「ニュース女子」事件は衝撃を与えた。各放送局では、乱立による競争激化で経営難が進み、DHCという民間企業による放送枠の買い取りともいえる事態を許した。その結果、公正な事実認定などの公共放送の原則を無視した番組が公共電波を通じて普及していくという新しい問題が起きつつある。

越境するメディア・セクハラ

メディア・セクハラは、女性の発言権や意思決定への参加度が低いなかで、「女性活躍」が市場競争に勝つための徹底的な女性利用へ転化していく私たちの今を端的に映し出した。アベノミクス開始から5年目を迎え、「女性活躍」は、「女性が輝く」のではなく、意思決定層が「女性で輝く」ことを目指したものだったという不都合な真実が、メディア・セクハラを通じてようやくあぶり出され始めたということかもしれない。

こうした現象は、新自由主義と市場競争のグローバル化のなかで、国境を超えて起きてもいる。江藤双恵は、女性の悪霊、ナーン・ナークをテーマに何度も製作されてきたタイ映画の変遷について分析する。最新作では、グローバル化の進展のなかで、仏教への尊敬などの「タイらしい」共同体秩序が覆されている一方で、「髪が長く美しくてかわいそうで恐ろしい女性」という描かれ方へと、むしろ回帰してさえいる。資本の利益に適さない秩序は破壊しても、その有用な資源である女性の役割は変えないという構図がここでも繰り返される。

一方、上村陽子は、中国の全自動洗濯機「愛妻号」広告に描かれる女性像の分析を通じ、改革・開放の動きのなかで、「男は外、女は内」の女性像が家電製品の広告を通じて日本から移入されようとする経緯を描く。だが、「愛妻」である妻が洗濯をするもの、という広告の概念に、中国では多国籍企業の文化侵入への危機意識ともあいまって「賢妻良母への回帰ではないのか」という議論が巻き起こり、「自立した女性像」を求める声によって否定される。

メディア・セクハラの行方は、市場主義の拡大のなかでの女性利用と、これを押し返す各国の対抗的女性運動との力関係にかかっている。「炎上」を息の長い対抗運動へと育て上げていけるかの力量が、私たちにいま問われている。

たけのぶ・みえこ/ジャーナリスト、和光大学教員、アジア女性資料センター代表理事

(「女たちの21世紀」No.91【特集】メディア・セクハラより)